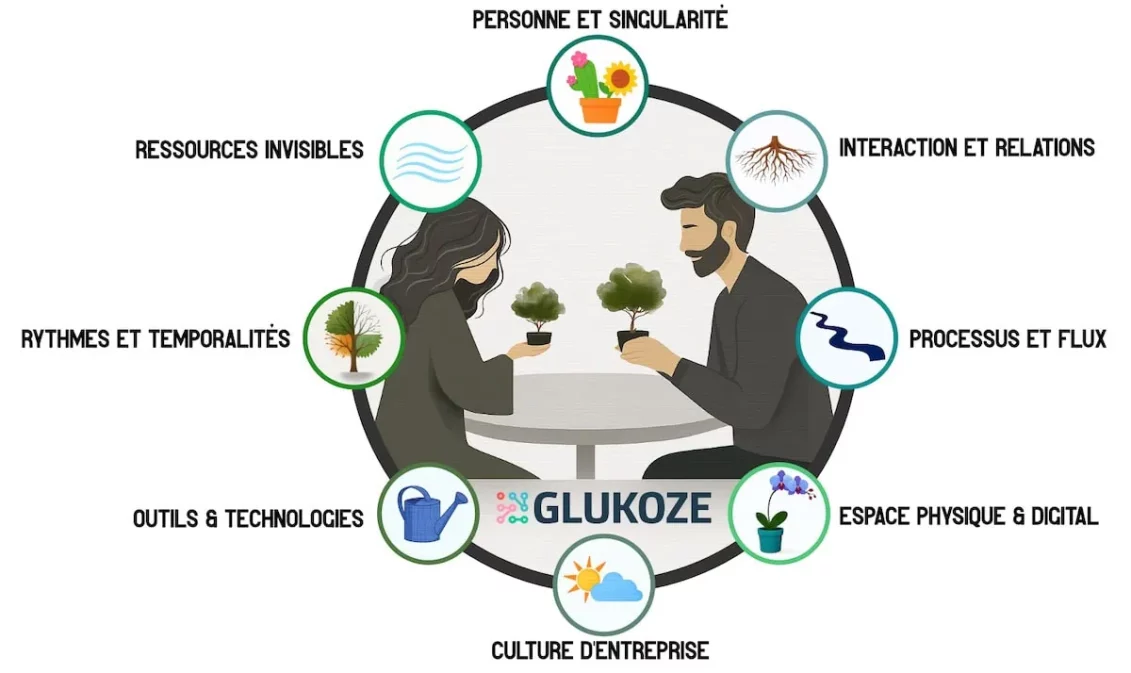

Les 8 organes vitaux de votre entreprise (et pourquoi 6 sont probablement malades

Tout écosystème professionnel repose sur des éléments tangibles que nous pouvons observer, mesurer et transformer. Ces composantes forment l’infrastructure invisible de notre quotidien au travail. Elles déterminent largement notre capacité à nous épanouir ou au contraire à nous épuiser dans notre environnement professionnel.

Je vous propose de détaille chaque composante en l’illustrant avec un exemples pratiques mis en place à Glukoze qui assiste ses clients dans le développement de leur leadership.

Si votre organisation était un corps, où se situeraient les organes malades ? Cette cartographie des 8 composantes essentielles révèle les zones où l’écosystème professionnel dysfonctionne le plus souvent. Chaque zone peut paraître saine en surface tout en cachant des pathologies profondes qui contaminent l’ensemble.

Ce qui rend le diagnostic complexe, c’est l’interconnexion de ces zones. Une toxicité relationnelle peut naître d’un espace physique inadapté. Des processus rigides peuvent tuer la diversité des talents. Des outils de surveillance peuvent empoisonner la culture. C’est cette vision systémique qui nous permet de comprendre pourquoi traiter un symptôme isolé ne fonctionne jamais.

Écosystème du travail ou écologie du travail : quelle différence ?

Clarifions ces deux termes que j’utilise parfois de manière interchangeable, mais qui révèlent deux facettes complémentaires de notre réalité professionnelle.

L’écosystème du travail désigne l’ensemble des éléments interconnectés qui composent votre environnement professionnel : les personnes, les relations, les espaces, les outils, les processus, la culture… C’est le « quoi », la structure vivante dans laquelle vous évoluez. Comme dans un écosystème naturel, chaque élément influence et est influencé par les autres. Supprimez les abeilles, et c’est tout l’écosystème qui s’effondre. Détruisez la confiance dans une entreprise, et c’est toute la performance qui s’écroule.

L’écologie du travail représente l’étude des relations et des équilibres au sein de cet écosystème. C’est le « comment », la science qui observe les interactions, les flux d’énergie, les cycles de régénération ou de dégradation. L’écologie du travail s’intéresse à la santé globale du système : est-il en croissance ou en déclin ? Régénérateur ou extractif ? Vivant ou moribond ?

Pour faire simple : l’écosystème est le jardin, l’écologie est l’art du jardinage.

Dans cet article, nous cartographions les 8 composantes de votre écosystème (les éléments du jardin) pour mieux comprendre l’écologie qui les relie (comment les cultiver). Car on ne peut pas soigner ce qu’on ne comprend pas, ni régénérer ce qu’on n’a pas diagnostiqué.

Un dernier point : pourquoi emprunter ce vocabulaire à la nature ? Parce que nos organisations sont des systèmes vivants, pas des machines. Elles naissent, grandissent, peuvent tomber malades, se régénérer ou mourir. Les comprendre comme des écosystèmes plutôt que comme des organigrammes change radicalement notre manière de les manager. On passe du mécanicien qui répare au jardinier qui cultive.

Les personnes et leurs singularités (biodiversité)

Dans un écosystème sain, la diversité n’est pas une contrainte RSE mais une richesse stratégique. Chaque profil apporte ses talents uniques, ses modes de fonctionnement et ses besoins spécifiques : les créatifs pollinisent d’idées nouvelles, les analytiques structurent et optimisent, les relationnels tissent les liens et les visionnaires ouvrent les horizons.

L’écologie du travail reconnaît cette diversité comme une richesse fondamentale, non comme une complexité à uniformiser. Cela implique d’adapter l’environnement aux personnes plutôt que de forcer les personnes à s’adapter à un moule standard.

J’ai observé ce phénomène chez un client du secteur bancaire : après 10 ans de recrutements « école de commerce + profil commercial », l’entreprise s’est retrouvée incapable d’innover. Tous les collaborateurs avaient les mêmes réflexes, les mêmes angles morts, les mêmes peurs. Quand le marché a basculé vers le digital, personne n’avait les compétences pour pivoter. L’uniformité les avait rendus collectivement aveugles.

Quand la diversité devient uniformisation

Théoriquement, la diversité est célébrée. Pratiquement, elle est étouffée. Les processus de recrutement filtrent les profils « dans le moule ». Les formations standardisent les comportements. Les évaluations punissent la différence. Résultat : une monoculture humaine fragile où tout le monde pense pareil, réagit pareil, échoue pareil.

Chez Glukoze, nous avons cartographié les appétences[1] de nos collaborateurs : Catherine excelle dans la conception de parcours pour les équipes techniques, Francis maîtrise l’accompagnement des dirigeants en transformation, Sophie développe les outils d’évaluation comportementale. Plutôt que de standardiser nos approches, nous composons nos interventions en fonction de ces expertises complémentaires. Cette reconnaissance des singularités permet à chacun de s’épanouir dans son domaine d’excellence tout en enrichissant l’offre globale.

[1] indicateur de motivation ou de plaisir à exercer une activité. La compétence révèle le savoir-faire alors que l’appétence révèle l’envie de faire.

Trois applications concrètes pour révéler les singularités

Dans votre entreprise : Créez une « cartographie des talents cachés ». Organisez des sessions où chaque département présente une compétence inhabituelle d’un de ses membres. Le comptable qui fait du théâtre d’impro devient formateur en prise de parole. L’ingénieur passionné de botanique pilote le projet de végétalisation des bureaux. Cette approche révèle des ressources insoupçonnées et valorise la personne entière, pas juste sa fiche de poste.

Dans votre équipe : Instaurez les « vendredis inversés ». Une fois par mois, inversez les rôles : le junior anime la réunion stratégique, l’expert technique prend en charge la relation client, le créatif gère le budget. Cette rotation forcée révèle des talents cachés et développe l’empathie entre fonctions. Bonus : elle identifie les futurs potentiels et les aspirations non exprimées.

Dans votre carrière : Développez votre « portfolio de compétences périphériques ». Listez tout ce que vous savez faire en dehors de votre expertise principale. Proposez ces compétences sur des projets transversaux. Un directeur financier que j’accompagne a révélé sa passion pour la photographie. Il documente maintenant visuellement les transformations de l’entreprise, créant un storytelling puissant pour les investisseurs. Sa valeur ajoutée a explosé.

Les interactions et relations (Réseau mycorhizien)

Les relations professionnelles forment le tissu invisible qui fait tenir l’écosystème. Comme le mycélium qui connecte les racines des arbres, elles permettent la circulation de l’information, du soutien et de l’énergie. Dans un écosystème sain, ces relations ne se limitent pas aux liens hiérarchiques mais créent un maillage horizontal riche.

Les communications toxiques, les conflits non résolus ou au contraire l’isolement social peuvent contaminer tout l’écosystème. À l’inverse, des relations saines et constructives nourrissent l’engagement et la performance collective.

Quand le réseau devient champ de bataille

Les relations professionnelles, censées nourrir la collaboration, deviennent souvent sources de stress et d’épuisement. Competition malsaine entre collègues, méfiance envers la hiérarchie, cloisonnement entre services… Le tissu relationnel se déchire, transformant le travail en survie solitaire.

Une étude menée en 2025 auprès de 20 entreprises a révélé que 67% des salariés évitaient activement certains collègues, 45% cachaient des informations par peur qu’elles soient utilisées contre eux, et 80% préféraient travailler seuls pour « éviter les embrouilles ».

Le coût ? 30% de productivité perdue dans les frictions relationnelles et les duplications d’efforts.

Nous avons instauré les « cercles de co-développement professionnel » inspiré des Braintrusts de Pixar : à la demande des consultants ou chefs de projets, l’équipe se réunit pour être présenté un défi rencontré chez ses clients. Les participants partagent leurs expériences et proposent des approches alternatives. Cette pratique crée une intelligence collective où chaque intervention client nourrit l’expertise de tous.

Trois applications concrètes pour régénérer le tissu relationnel

Dans votre entreprise : Lancez des « tandems inter-services ». Associez pendant trois mois deux personnes de départements différents qui doivent se rencontrer 30 minutes par semaine pour partager leurs défis. Le commercial comprend les contraintes de la production, le développeur saisit les enjeux commerciaux. Ces binômes créent des ponts durables et dissolvent les silos. Une PME toulousaine a vu ses conflits inter-services chuter de 60% en six mois avec cette méthode.

Dans votre équipe : Instaurez le « café tournant ». Chaque semaine, deux membres de l’équipe qui interagissent peu prennent un café ensemble (15 minutes, agenda bloqué). Seule règle : ne pas parler boulot les 10 premières minutes. Cette pratique simple crée des liens humains qui fluidifient ensuite la collaboration. Les tensions se dissolvent quand on connaît l’histoire personnelle de ses collègues.

Dans votre carrière : Devenez un « connecteur conscient ». Pour chaque nouvelle relation professionnelle, demandez-vous qui dans votre réseau pourrait bénéficier de cette connexion. Mettez en relation deux personnes par mois, sans attendre de retour. Cette pratique vous positionne comme un nœud précieux du réseau. Un consultant que j’accompagne génère 40% de son business grâce aux recommandations de personnes qu’il a connectées entre elles.

Les processus et flux de travail (Les cycles naturels)

Dans la nature, tout fonctionne par cycles : saisons, marées, migrations. Nos organisations ont besoin de retrouver cette rythmicité naturelle plutôt que de subir la tyrannie du « toujours plus vite ». Les processus régénératifs intègrent des temps de production intense et des phases de récupération, des moments d’innovation et des périodes de consolidation.

Des processus rigides ou inadaptés créent des frustrations et des gaspillages d’énergie, tandis que des processus fluides et intelligents libèrent le potentiel collectif.

Nous avons des « saisons de travail » qui s’adaptent à la saisonnalité de notre activité[2]. L’hiver est consacré à la formation des équipes. Le printemps à l’exécution intensive. L’été au développement de nouvelles offres et l’automne au bilan et à la stratégie.

[2] Celle-ci est dépendante des vacances scolaires car notre offre principale est de créer des parcours de formation managérial en entreprise.

Quand les flux deviennent barrages

Les processus, censés fluidifier le travail, deviennent des labyrinthes bureaucratiques. Validations en cascade, réunions qui génèrent d’autres réunions, reporting qui mange le temps de production… L’énergie se dissipe dans les procédures au lieu de créer de la valeur.

Chez un équipementier automobile, nous avons cherché à mesurer le temps de parcours d’une idée d’amélioration. Résultat, un mois et demi en moyenne pour qu’une idée d’amélioration soit. considérée.

Trois applications concrètes pour fluidifier les cycles

Dans votre entreprise : Adoptez les « sprints saisonniers ». Alignez vos cycles projet sur les saisons : printemps pour lancer, été pour produire, automne pour récolter et analyser, hiver pour se former et préparer. Cette approche respecte les rythmes naturels d’énergie. Une agence créative parisienne a augmenté sa productivité de 25% en arrêtant de lancer des projets majeurs en décembre ou août.

Dans votre équipe : Créez des « fast tracks décisionnels ». Pour toute idée de moins de 5000€ d’impact, instaurez une validation en 48h maximum avec un seul décideur. Au-delà, plafonnez à trois validations. Documentez les décisions a posteriori plutôt qu’a priori. Cette simplification libère l’énergie créative. Une équipe R&D a multiplié par quatre ses innovations mises en œuvre avec cette approche.

Dans votre carrière : Pratiquez le « stop ou encore ». Tous les trois mois, listez vos activités récurrentes et décidez pour chacune : stop (j’arrête), encore (je continue), déléguer (je transmets), automatiser (je simplifie). Cette revue trimestrielle élimine progressivement les tâches sans valeur ajoutée. Un manager que j’accompagne a récupéré 8 heures par semaine en six mois avec cette discipline.

L’environnement physique et numérique (l’habitat)

L’environnement physique n’est pas un décor mais un acteur à part entière de l’écosystème. L’espace de travail influence directement nos comportements et notre bien-être. Un open-space mal conçu peut générer du stress et réduire la concentration, tandis qu’un environnement numérique surchargé de notifications crée une fatigue cognitive constante. L’écologie du travail considère ces éléments comme des facteurs déterminants. Un espace vivant, modulable et personnalisable, nourrit la créativité et le bien-être.

En fonction de leur activité, nous proposons à nos clients de réimaginer leur espace de travail en le divisant en trois zones distinctes : Conception / production / collaboration. Ainsi dernièrement nous avons proposé à une agence de conseil qui utilise le télétravail de créer : un « Atelier de conception » (espaces modulables avec tableaux muraux), un « Studio d’enregistrement » (cabines acoustiques pour produire les contenus audio/vidéo) et une « Ruche collaborative » (espaces conviviaux pour les réunions et brainstorming) tout en menant une enquête pour connaître les conditions de travail des collaborateurs durant leurs périodes de télétravail.

Quand l’habitat devient une cage

L’open space, vendu comme facilitateur de collaboration, devient souvent un enfer sonore qui détruit la concentration. Le flex office, promesse de liberté, génère une errance quotidienne à la recherche d’un territoire. Le télétravail mal accompagné isole et déconnecte. L’espace, au lieu de soutenir l’activité, l’entrave.

Une enquête menée dans 15 entreprises françaises révèle : 73% des salariés en open space utilisent des casques antibruit (signal d’un environnement hostile), 58% arrivent très tôt ou partent très tard pour « avoir la paix », 41% font leur « vrai travail » chez eux le soir. L’espace de travail est devenu un lieu qu’on fuit pour pouvoir… travailler.

Trois applications concrètes pour vivifier l’espace

Dans votre entreprise : Créez des « zones d’usage » claires. Divisez l’espace en trois : zone silence (concentration profonde, zéro interruption), zone collaboration (échanges, brainstorming), zone convivialité (pauses, discussions informelles). Signalisez clairement et faites respecter ces usages. Une startup lyonnaise a vu sa satisfaction au travail bondir de 40% avec ce simple zonage, sans travaux majeurs.

Dans votre équipe : Instaurez les « bureaux nomades ». Une fois par mois, travaillez depuis un lieu inhabituel : bibliothèque, espace de coworking, parc (si météo favorable). Cette variation d’environnement stimule la créativité et casse la routine. Prévoyez un budget « espaces alternatifs ». Une équipe marketing a généré ses trois meilleures campagnes lors de ces journées nomades.

Dans votre carrière : Optimisez votre « cockpit personnel ». Que vous soyez au bureau ou en télétravail, créez votre environnement optimal : éclairage naturel ou lampe de luminothérapie, plante verte dans votre champ visuel, zone de rangement pour désencombrer visuellement, playlist de concentration. Ces micro-ajustements ont un impact majeur. Un développeur a augmenté sa productivité de 30% juste en réorganisant son espace selon ces principes.

La culture d’entreprise (le climat)

La culture d’entreprise, c’est le climat de votre écosystème. Tropical et luxuriant ? Tempéré et équilibré ? Arctique et hostile ? Cette culture se manifeste dans les valeurs réellement pratiquées, les comportements encouragés ou sanctionnés et les histoires qui s’y raconte. Elle détermine si l’écosystème sera coopératif ou compétitif, innovant ou conservateur, inclusif ou excluant.

Notre culture repose sur les principes de « l’expertise partagée » et de « l’erreur apprenante ». Chaque consultant doit transformer ses apprentissages et échecs en ressources collectives. Cette culture du partage crée une dynamique où la réussite ET l’échec nourrit la montée en compétences collective. Elle élimine aussi les comportements de rétention d’information qui parasitent souvent les entreprises de conseil.

Quand le climat devient toxique

La culture d’entreprise affichée (« bienveillance », « innovation », « collaboration ») masque souvent une réalité toxique : pression permanente, conformisme déguisé, fausse convivialité. Les valeurs sur les murs contredisent les comportements dans les couloirs.

Dans une PME parisienne qui prônait « l’échec intelligent », un développeur a été licencié après un bug en production. Message réel envoyé : ne prenez aucun risque. Résultat : l’innovation s’est tarie, les meilleurs développeurs sont partis, et l’entreprise survit en copiant ses concurrents. La culture toxique a tué ce qu’elle prétendait encourager.

Trois applications concrètes pour assainir le climat

Dans votre entreprise : Lancez les « rituels de cohérence culturelle ». Chaque trimestre, confrontez une valeur affichée aux comportements réels. Exemple : si « innovation » est une valeur, combien d’idées nouvelles ont été testées ? Combien d’échecs ont été célébrés ? Ajustez soit les valeurs, soit les comportements. Cette honnêteté radicale aligne progressivement culture affichée et culture vécue.

Dans votre équipe : Créez votre « micro-culture d’équipe ». Définissez trois règles de vie spécifiques à votre équipe, complémentaires à la culture d’entreprise. Exemple : « On a le droit de dire je ne sais pas », « On célèbre les échecs instructifs », « On s’entraide avant de livrer ». Ces règles créent un microclimat protecteur. Une équipe commerciale a réduit son turnover de 70% avec cette approche.

Dans votre carrière : Devenez un « thermomètre culturel ». Développez votre sensibilité aux signaux faibles de toxicité : blagues déplacées non reprises, overtime glorifié, rétention d’information valorisée. Quand vous détectez ces signaux, agissez : recadrez avec bienveillance, proposez des alternatives, montrez l’exemple contraire. Cette vigilance active vous positionne comme gardien d’une culture saine.

Les outils et technologies (les ressources)

Les outils ne sont pas neutres. Ils façonnent les comportements et les relations. Un outil de surveillance génère de la méfiance. Un outil de collaboration crée de la synergie. Le choix et l’usage des outils révèlent la vraie philosophie managériale. L’écologie du travail considère les outils comme des extensions de nos compétences, pas comme des contraintes externes.

Nous avons développé notre « écosystème pédagogique intégré » : une plateforme qui combine création de contenus (vidéos, exercices, évaluations), suivi des apprenants et analyse d’impact. Plutôt que d’utiliser des outils séparés qui fragmentent notre travail, cet environnement unifié nous permet de concevoir, déployer et améliorer nos parcours managériaux de manière fluide. Cette intégration technologique amplifie notre capacité d’innovation pédagogique.

Quand la technologie asservit

Les outils numériques, promesse d’efficacité, deviennent sources d’aliénation. Multiplication des plateformes qui ne communiquent pas, notifications qui fragmentent l’attention, surveillance déguisée en « analytics »… La technologie qui devait libérer emprisonne.

Comptage édifiant dans une entreprise de conseil : 11 outils différents pour un consultant (CRM, timesheet, notes de frais, messagerie, visio, gestion de projet, partage de fichiers, signature, formation, évaluation, veille). Temps passé à naviguer entre les outils : 2h par jour. Sentiment dominant : « Je nourris des machines au lieu de servir des clients. »

Trois applications concrètes pour maîtriser la technologie

Dans votre entreprise : Menez un « audit de simplification digitale ». Listez tous les outils utilisés, leur fonction, leur taux d’usage réel. Éliminez les doublons, consolidez quand possible. Objectif : maximum 5 outils quotidiens par personne. Une ETI a économisé 200K€/an et gagné 1h/jour/personne avec cette rationalisation. L’argent économisé a financé des formations.

Dans votre équipe : Instaurez les « plages de déconnexion collective ». Bloquez 2h par jour sans réunion, sans notification, sans interruption. Toute l’équipe en même temps. Utilisez un signal visuel (drapeau rouge sur le bureau). Cette pratique restaure la capacité de concentration profonde. Une équipe de data scientists a doublé sa productivité sur les tâches complexes avec cette méthode.

Dans votre carrière : Créez votre « stack technologique personnel ». Identifiez les 3-5 outils qui maximisent votre valeur ajoutée. Maîtrisez-les à fond plutôt que de papillonner. Automatisez tout ce qui peut l’être. Refusez poliment les outils imposés qui n’apportent pas de valeur. Un chef de projet a divisé par trois son temps administratif en refusant systématiquement les « nouveaux outils révolutionnaires » non essentiels.

Les rythmes et temporalités (les cycles jour/nuit)

Tout écosystème a besoin d’alternance entre activité et repos. L’hyperconnexion et le présentéisme créent un jour perpétuel épuisant. Respecter les rythmes naturels, c’est accepter que la performance durable nécessite de la récupération.. L’écologie du travail cherche à harmoniser les rythmes individuels avec les besoins collectifs, plutôt que d’imposer un tempo unique à tous. Cela peut signifier accepter que certains soient plus créatifs le matin et d’autres l’après-midi, ou reconnaître qu’un projet complexe nécessite des phases de réflexion et d’action.

Quand les cycles deviennent chaos

L’abolition des rythmes naturels crée une urgence permanente épuisante. Plus de distinction jour/nuit (emails à 23h), plus de saisons (la même pression toute l’année), plus de respiration (enchaînement de sprints sans récupération). Les rituels, quand ils existent, sont vidés de leur sens.

Un manager m’a confié : « On vit dans un présent perpétuel écrasant. Pas le temps de digérer un projet qu’on est déjà sur le suivant. Pas de moment pour célébrer les succès ou apprendre des échecs. On court, on court, mais vers où ? » Cette absence de rythmicité génère une fatigue existentielle que les congés ne réparent plus.

Trois applications concrètes pour restaurer les rythmes

Dans votre entreprise : Instaurez des « saisons d’entreprise ». Janvier-mars : planification et lancement. Avril-juin : production intensive. Juillet-août : allègement et créativité. Septembre-novembre : finalisation et livraison. Décembre : bilan et célébration. Communiquez ces rythmes, adaptez les charges. Une PME industrielle a réduit son burnout de 50% avec cette saisonnalité assumée.

Dans votre équipe : Créez des « rituels de ponctuation ». Début de semaine : intention (qu’est-ce qu’on veut accomplir ?). Fin de semaine : célébration (qu’est-ce qu’on a réussi ?). Fin de projet : rétrospective (qu’est-ce qu’on a appris ?). Ces marqueurs temporels donnent du sens et du souffle. Une équipe digitale a amélioré son engagement de 35% avec ces simples rituels.

Dans votre carrière : Adoptez les « cycles ultradiens ». Travaillez par blocs de 90 minutes suivis de 20 minutes de pause. Alignez vos tâches complexes sur vos pics d’énergie (matin pour certains, après-midi pour d’autres). Protégez farouchement ces créneaux optimaux. Un directeur créatif a triplé sa production d’idées originales en respectant ses cycles naturels plutôt qu’en forçant.

Les ressources invisibles (le capital immatériel)

Au-delà des éléments tangibles, un écosystème professionnel vit de ses richesses invisibles : la confiance accumulée entre collègues, les savoirs tacites non documentés, les réseaux informels qui fluidifient le travail, la réputation individuelle et collective, ou encore, la mémoire des succès et échecs passés. Ces ressources immatérielles constituent souvent la vraie valeur d’une organisation. Elles sont fragiles, longues à construire et rapides à détruire. L’écologie du travail reconnaît leur importance cruciale dans la vitalité de l’écosystème.

Nous avons identifié notre « capital de confiance client » comme notre ressource invisible la plus précieuse. Après 15 ans d’accompagnement, nous avons tissé des relations de confiance avec plus de 200 entreprises. Cette confiance se traduit par des recommandations spontanées, des retours francs sur nos interventions et une liberté d’expérimentation que nous n’aurions jamais avec de nouveaux clients. Nous cultivons ce capital par des « suivis relationnels » réguliers même sans mission active, et un « réseau d’alumni » qui connecte les managers formés entre différentes entreprises. Cette toile invisible génère 70% de notre activité nouvelle sans effort commercial.

Quand le capital immatériel s’évapore

La confiance accumulée, les savoirs tacites, les réseaux informels, la mémoire collective… Ces richesses invisibles s’évaporent silencieusement. Les restructurations détruisent les liens. Les départs emportent les savoirs. La rotation permanente efface la mémoire. L’entreprise devient amnésique et méfiante.

Une ETI industrielle a perdu en 18 mois, suite à un plan de départs volontaires, 300 ans d’expérience cumulée. Les nouveaux embauchés mettront des années à reconstruire ce capital de connaissances. Entre-temps, les erreurs du passé se répètent, les clients historiques se sentent abandonnés, l’identité même de l’entreprise se dilue. « On a économisé sur la masse salariale pour perdre notre âme », résume amèrement un contremaître.

Trois applications concrètes pour cultiver l’invisible

Dans votre entreprise : Créez une « bibliothèque des savoirs vivants ». Organisez des sessions mensuelles où les anciens transmettent leurs savoirs tacites aux nouveaux : les astuces non documentées, les raccourcis efficaces, l’historique des décisions. Filmez ces sessions. Une entreprise familiale a sauvegardé 40 ans d’expertise avec cette méthode, évitant des erreurs coûteuses lors du passage générationnel.

Dans votre équipe : Développez un « journal d’équipe partagé ». Documentez chaque semaine : les apprentissages, les victoires (même petites), les personnes qui ont aidé, les ressources découvertes. Ce journal devient la mémoire collective, consultable par tous. Une équipe projet a réduit de 60% le temps d’intégration des nouveaux arrivants grâce à cette mémoire partagée.

Dans votre carrière : Constituez votre « capital relationnel conscient ». Tenez un registre de toutes les personnes qui vous ont aidé, enseigné quelque chose, ouvert une porte. Entretenez ces relations : un message annuel, un article partagé, une mise en relation. Ce tissage patient construit un capital invisible mais inestimable. Un entrepreneur a lancé trois business successifs grâce à ce réseau consciemment entretenu.

Conclusion : orchestrer la régénération systémique

Maintenant que nous avons cartographié les 8 composantes de votre écosystème professionnel, une question cruciale se pose : par où commencer ? La tentation serait de tout transformer d’un coup. C’est une erreur. Les écosystèmes ne se transforment pas par révolution mais par évolution consciente.

Commencez par un diagnostic honnête. Pour chaque composante, évaluez sur 10 : où en êtes-vous ? Où est la souffrance maximale ? Où est le potentiel de régénération le plus fort ? Identifiez les deux composantes les plus critiques.

Puis expérimentez petit. Choisissez une action simple par composante prioritaire. Testez pendant un mois. Mesurez l’impact. Ajustez. C’est par ces micro-régénérations successives que l’écosystème entier se transforme.

Enfin, connectez les initiatives. Les composantes sont interdépendantes. Une amélioration de l’espace physique facilite les relations. De meilleures relations fluidifient les processus. Des processus fluides libèrent du temps pour cultiver la culture. C’est un cercle vertueux.

Le secret ? Ne pas attendre la transformation venue d’en haut. Chaque manager, chaque collaborateur peut initier la régénération de son périmètre. C’est la somme de ces initiatives locales qui crée le mouvement global.

L’écosystème professionnel n’est pas une fatalité mais une création collective continue. Nous avons le pouvoir de le transformer, composante par composante, action par action, jour après jour. La question n’est plus de savoir si c’est possible, mais quand vous allez commencer.

Comment Glukoze vous accompagne dans la régénération de votre écosystème

Après 15 ans à accompagner managers et dirigeants dans leur transformation, nous avons développé chez Glukoze une approche unique de diagnostic et de régénération des écosystèmes professionnels.

Notre diagnostic « Écosystème 360° » cartographie en profondeur vos 8 composantes vitales. Pas un audit froid avec des cases à cocher, mais une exploration vivante menée avec vos équipes. Nous révélons les zones de vitalité cachées autant que les poches de toxicité. Le résultat ? Une photographie précise de votre écosystème avec ses forces, ses fragilités et surtout ses potentiels de régénération. Comptez 2 à 4 semaines selon la taille de votre organisation.

Nos parcours de régénération managériale ne sont pas des formations catalogue. Nous créons des programmes sur-mesure qui traitent vos pathologies spécifiques. Votre réseau relationnel est fracturé ? Nous déployons notre programme de reconnexion des équipes. Vos processus sont sclérosés ? Notre approche redonne de la fluidité. Chaque parcours alterne sessions collectives, coaching individuel et expérimentations terrain sur 3 à 6 mois.

Le Lab Régénératif pour les organisations pionnières. Vous voulez aller plus loin ? Nous co-créons avec vous un laboratoire interne d’innovation managériale. Identification de managers volontaires, formation approfondie, expérimentations pilotes, documentation des apprentissages, essaimage progressif. En 12 mois, vous passez d’initiatives isolées à une transformation systémique.

Ce qui nous différencie ? Nous ne venons pas avec des solutions toutes faites. Nous révélons et amplifions les forces régénératrices déjà présentes dans votre organisation. Comme des jardiniers, nous savons que chaque écosystème est unique et demande une approche adaptée.

Trois façons de commencer :

- L’exploration : Un atelier de 2h avec votre comité de direction pour cartographier vos urgences écosystémiques

- Le diagnostic : Une analyse approfondie de 2 composantes critiques avec plan d’action immédiat

- Le pilote : Un programme de 3 mois sur une équipe volontaire pour tester l’approche régénérative

Curieux de découvrir le potentiel régénératif de votre organisation ? Contactez-nous.